溯革命文化,绘红色基因:西北大学艺术学院“塬上绘语”实践之行

2025年7月12日至14日,西北大学艺术学院“塬上绘语”暑期社会实践团队一行5人,在学院副院长安辉副教授带领下,赴陕西省延安市及铜川市照金镇开展主题实践活动。此行旨在通过艺术专业视角,深度挖掘革命历史中的艺术资源,探索红色文化在当代艺术创作中的传承与创新路径,以实际行动弘扬伟大建党精神。

革命美术的现场解读:从《延安火炬》到木刻版画

延安革命纪念馆内,一幅气势恢宏的油画复制品牢牢抓住了实践队员们的视线——蔡亮1959年创作的《延安火炬》。画面中奔放的笔触、炽热的色彩,将1945年8月15日抗战胜利后延安军民火炬游行的欢腾瞬间凝固。西安工业大学社会实践团队的学生正巧在旁,两校艺术学子围绕这幅经典展开了专业对话。

“画家巧妙地运用‘光’构图,让无数火炬形成一股‘旋转的洪流’,极具视觉冲击力,这不仅是庆祝场景的记录,更是黑夜中胜利曙光的艺术隐喻。”西安工业大学一位同学叙述道。这场不期而遇的跨校交流,为理解革命美术提供了新鲜视角。

(图为实践队员在延安革命纪念馆内访谈西安工业大学学生。刘艺飞 供图)

面对馆内诸多杰出画作的复制品,实践队员陈淑仪拿出速写本,中性笔在纸上游走。“临摹原作或高质量的复制品,是理解大师技法和时代精神最直接的方式。”她边画边解释,“感受那种奔放的笔触和强烈的色彩对比,思考画家如何将历史激情转化为视觉语言,这对我们自身的创作观念是极大的启发。”

(图为西北大学艺术学院“塬上绘语”团队实践队员在延安革命纪念馆临摹画作。宋佳凝 供图)

鲁迅艺术文学院旧址斑驳的墙壁上,毛泽东亲笔题写的“紧张,严肃,刻苦,虚心”八字校训历经岁月依然清晰。在当年美术系的旧址内,古元的《马锡五的审判方式》、彦涵的《当敌人搜山的时候》等经典木刻版画原作静静陈列。

实践队员陈淑仪驻足在《马锡五的审判方式》前,仔细揣摩:“审判者俯身的动态曲线与群众仰视的直线,构成了极具叙事性的构图。画面强烈的黑白对比,刀法深刻有力,精准塑造了边区司法工作者深入群众、民主审判的场景,充满了戏剧张力和生活气息。”实践队员们用相机记录下这些作品的细节,还拍摄了那些带有磨损痕迹的旧画架——它们无声诉说着“艺术为人民”的初心。

(图为鲁迅艺术文学院旧址内毛主席题写的校训。刘艺飞 供图)

延安文艺纪念馆则系统展示了《在延安文艺座谈会上的讲话》精神指引下的丰硕成果。力群的《饮》、马达的《炼钢厂》等木刻版画作品旁,配套展出了大量创作手稿和刻板工具。实践队员刘艺飞被一组尺寸不大但描绘细致的速写稿深深吸引:“这些手稿太珍贵了!它们清晰展现了艺术家如何从最朴素的生活观察,一步步提炼、构思,最终完成艺术创作的全过程,正是‘生活是艺术创作的唯一源泉’这一真理最直观、最有力的证明。”

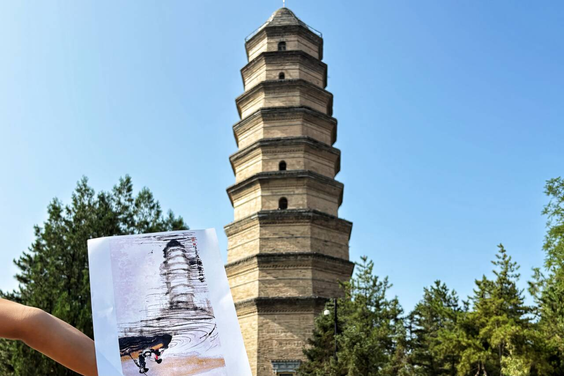

精神地标的深度感知:宝塔山与枣园的启示

晨曦微露,实践团队登上了延安的精神象征——宝塔山。九层古塔在延河的波光中投下庄严倒影。在刻有陈毅元帅《延安宝塔歌》“高耸入云端,塔尖指方向”的诗碑前,实践队员们结合眼前实景与艺术史展开研讨。

实践队员宋佳凝将眼前的宝塔与长安画派巨匠石鲁的名作《延河塔影》进行对比分析:“石鲁先生的水墨画并非简单写实,而是通过对生活细节的精准提炼和艺术概括,用水墨的浓淡干湿、线条的疏密节奏,让宝塔的巍峨与延河的灵动跃然纸上,传达出一种超越物象的精神力量。”登临塔顶,实践队员们用相机从不同角度记录下延河两岸现代化建筑与传统窑洞群落的交织景象,思考着传统文脉与现代发展在艺术表达中的融合可能。

(图为西北大学艺术学院“塬上绘语”团队实践队员将石鲁《延河塔影》与宝塔山作对比。刘艺飞 供图)

枣园革命旧址的窑洞群,则让历史以更生活化的方式呈现。毛泽东故居书桌上,一根不起眼的铁条镇纸引起了实践队员们的注意。讲解员介绍:“这是延安大生产运动中炼出的第一炉铁的样品,既作镇纸,又能缓解伏案工作的疲劳。它本身就是‘自力更生、艰苦奋斗’精神的生动载体。”周恩来故居陈列的充当御寒、遮雨、保暖的“三用大衣”和朱德故居外石桌上刻着的“老虎吃羊”棋盘,都让实践队员们感受到革命领袖艰苦朴素、平易近人、充满生活智慧的鲜活一面。

“这些物件虽小,但蕴含的精神力量巨大。它们超越了文字描述,提供了最直观、最感性的历史触点。”实践队员宋佳凝边说边用中性笔在速写本上快速勾勒着窑洞的轮廓和细节,实践队员刘艺飞则把笔锋朝向故居门前的一棵苍劲青葱的古树。实践队员屈澜、陈淑仪则用镜头捕捉物件与环境的微妙关系,为后续的视觉创作积累素材。

(图为西北大学艺术学院“塬上绘语”团队实践队员在枣园革命旧址毛泽东同志故居前写生。刘艺飞 供图)

历史与自然的交融:清凉山与薛家寨的创作源泉

位于延安城东的清凉山,古代佛教石窟与现代革命遗迹奇妙地共存。在万佛洞石窟群中,中央印刷厂旧址保存着当年的石印机等设备。讲解员详细讲述:“老一辈新闻出版工作者就是在这些简陋的洞窟里,点着油灯,克服重重困难,编印出《解放》周刊等大量革命报刊书籍,犹如‘精神的兵工厂’。”实践队员们注视着毛泽东题写的“清凉山上埋忠骨,何必马革裹尸还”碑刻,震撼于那份忠诚与献身精神。刘艺飞的镜头,将刻有“中央印刷厂”的石碑、幽深的洞窟与古老的佛像一同框入画面,记录下这种跨越时空的文化叠印与精神传承。

7月14日,团队转赴铜川市耀州区照金镇薛家寨革命旧址。沿着当年红军战斗的陡峭山路攀行,丹霞地貌的赤壁千仞令人惊叹。实践队员刘艺飞结合遗址碑文向同伴讲解:“当年刘志丹、谢子长、习仲勋等革命前辈正是依托这些天然岩洞和险要地势,建立了红军驻地、军械厂、医院等,构筑了陕甘边革命根据地的核心堡垒。”一处通向“红军岩”的吊桥遗迹,其险峻的地形与悲壮的历史立刻成为实践队员们重点记录的素材点。

领队老师、西北大学艺术学院副院长安辉副教授在现场引导大家观察:“看这些丹霞地貌特有的肌理、色彩和磅礴气势,它们本身就是大自然的杰作,又与厚重的革命历史紧密交融。这种自然奇观与人文印记的深度结合,正是艺术创作独一无二、不可多得的珍贵素材。大家要用艺术的眼光去发现、提炼和转化。”实践队员们纷纷拿出画笔、相机,或速写山势肌理,或拍摄独特视角,思考着如何将这片“红色丹霞”的视觉冲击力和精神象征融入未来的创作。

(图为西北大学艺术学院“塬上绘语”团队在照金薛家寨革命旧址考察。宋佳凝 供图)

结语:从素材到创作,探索红色基因艺术传播新路

返程的列车上,实践队员们整理着三天来的收获:厚厚一叠写生稿、数百张精心拍摄的照片、数小时的访谈录音和详实的笔记。这些不仅仅是实践的记录,更是与历史直接对话的成果,是未来艺术创作的源头活水。

西北大学艺术学院副院长安辉副教授总结道:“这次实践的核心价值,在于实现了革命历史现场沉浸式教育与艺术专业学习的深度有机融合。在革命纪念馆里解读经典美术作品,在鲁艺旧址感悟‘艺术为人民’的初心,在宝塔山下思考传统与创新的关系,在枣园触摸蕴含精神的革命文物,在清凉山和薛家寨感受历史与自然的双重震撼……每一次驻足观察、每一次现场写生、每一次深入访谈,都是同学们用专业方式与历史进行的深度对话。这绝非走马观花,而是将红色基因内化为艺术养分的关键过程。”

据悉,“塬上绘语”团队的实践成果将不仅仅停留在素材积累阶段。他们计划依托丰富的写生稿、摄影作品和访谈资料,在西北大学艺术学院策划举办专题艺术展览。同时,团队还将积极探索利用线上数字美术馆等新媒体平台,将此次实践中对红色文化的艺术化解读、提炼和再创作成果进行多元化展示与传播,旨在用青年学子擅长的当代艺术语言,讲好红色故事,探索红色基因艺术化传承与创新性表达的有效路径,让革命精神在新时代焕发新的艺术光彩。

(通讯员 刘艺飞)

本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:/showinfo-2-15527-0.html